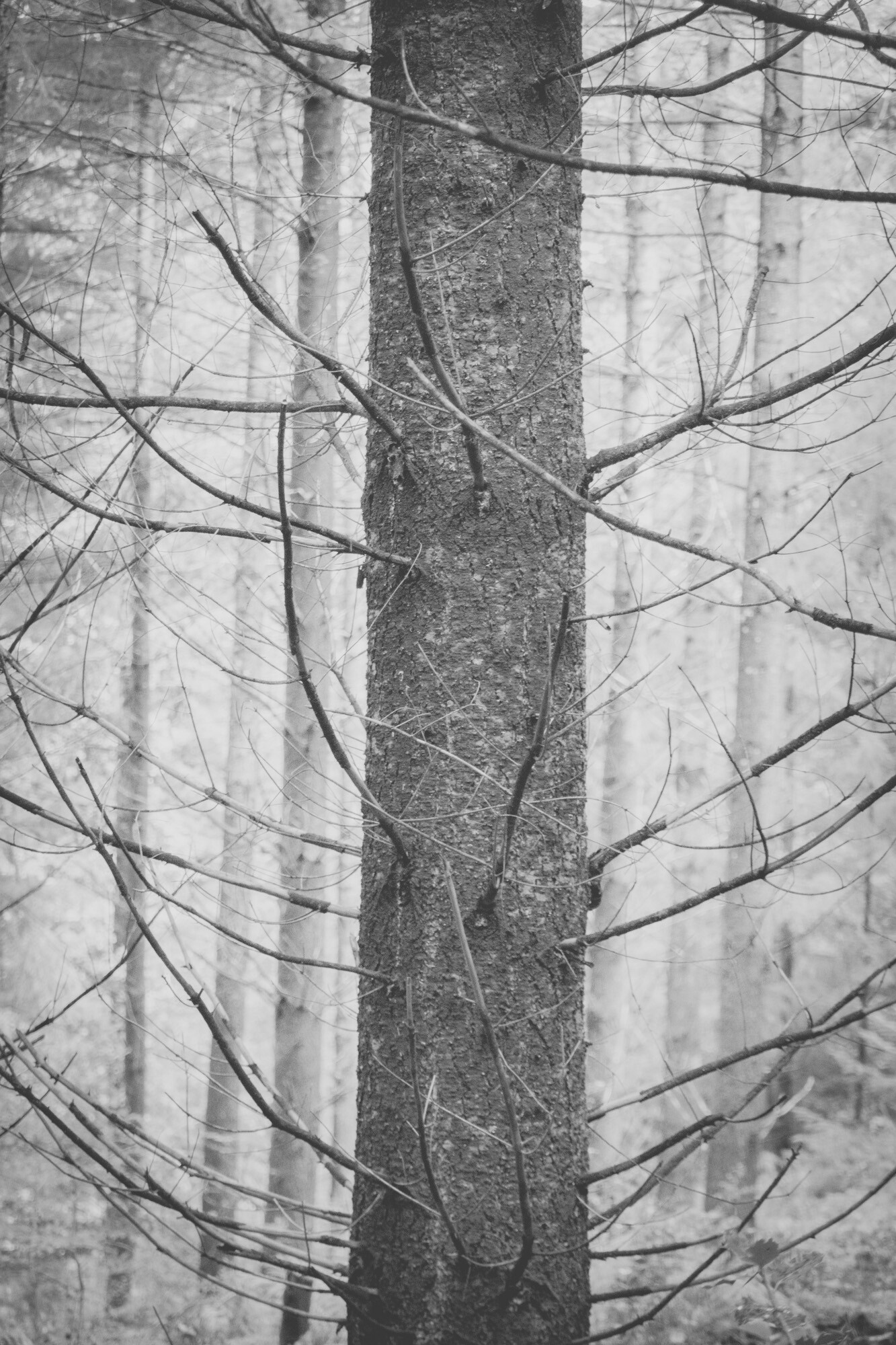

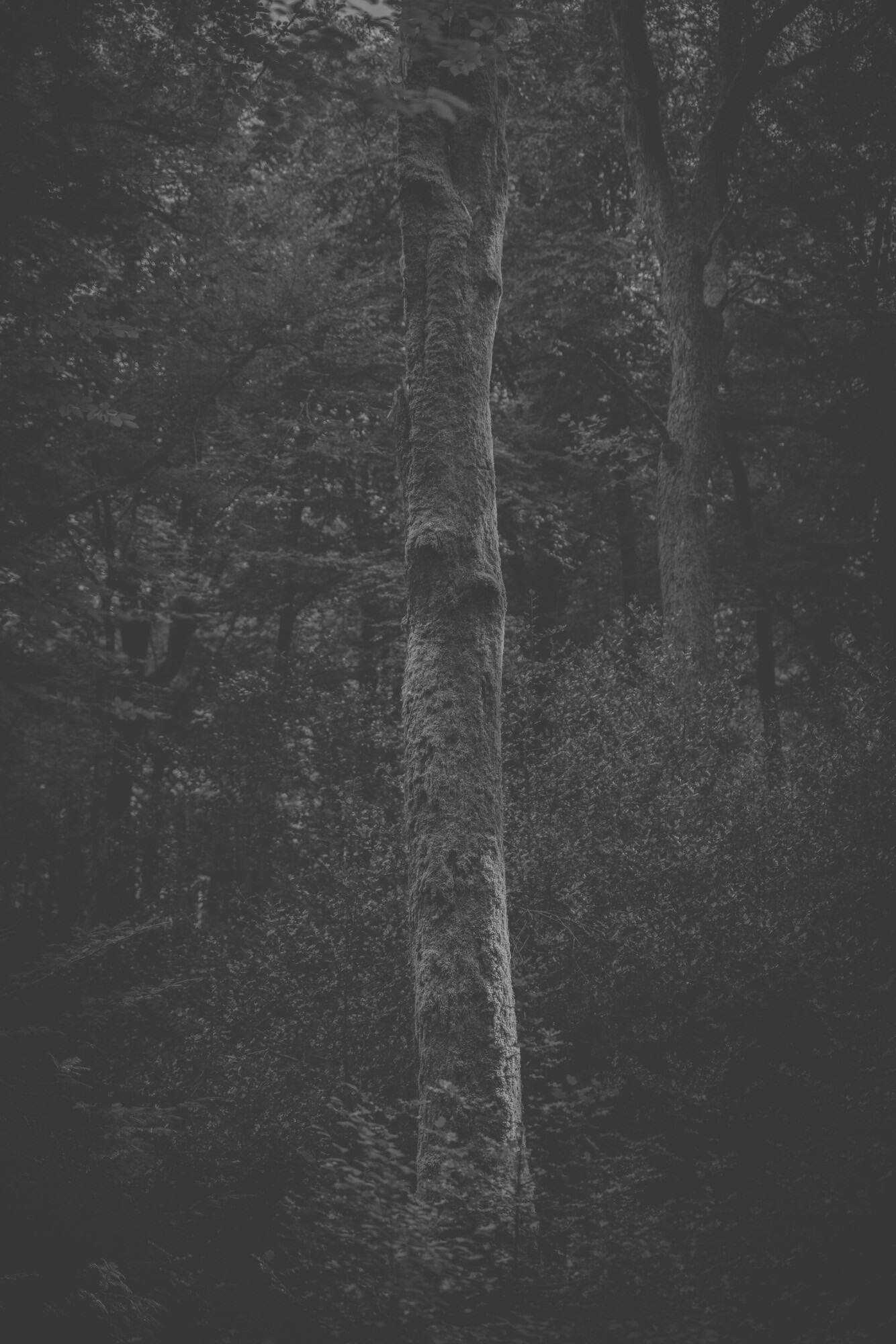

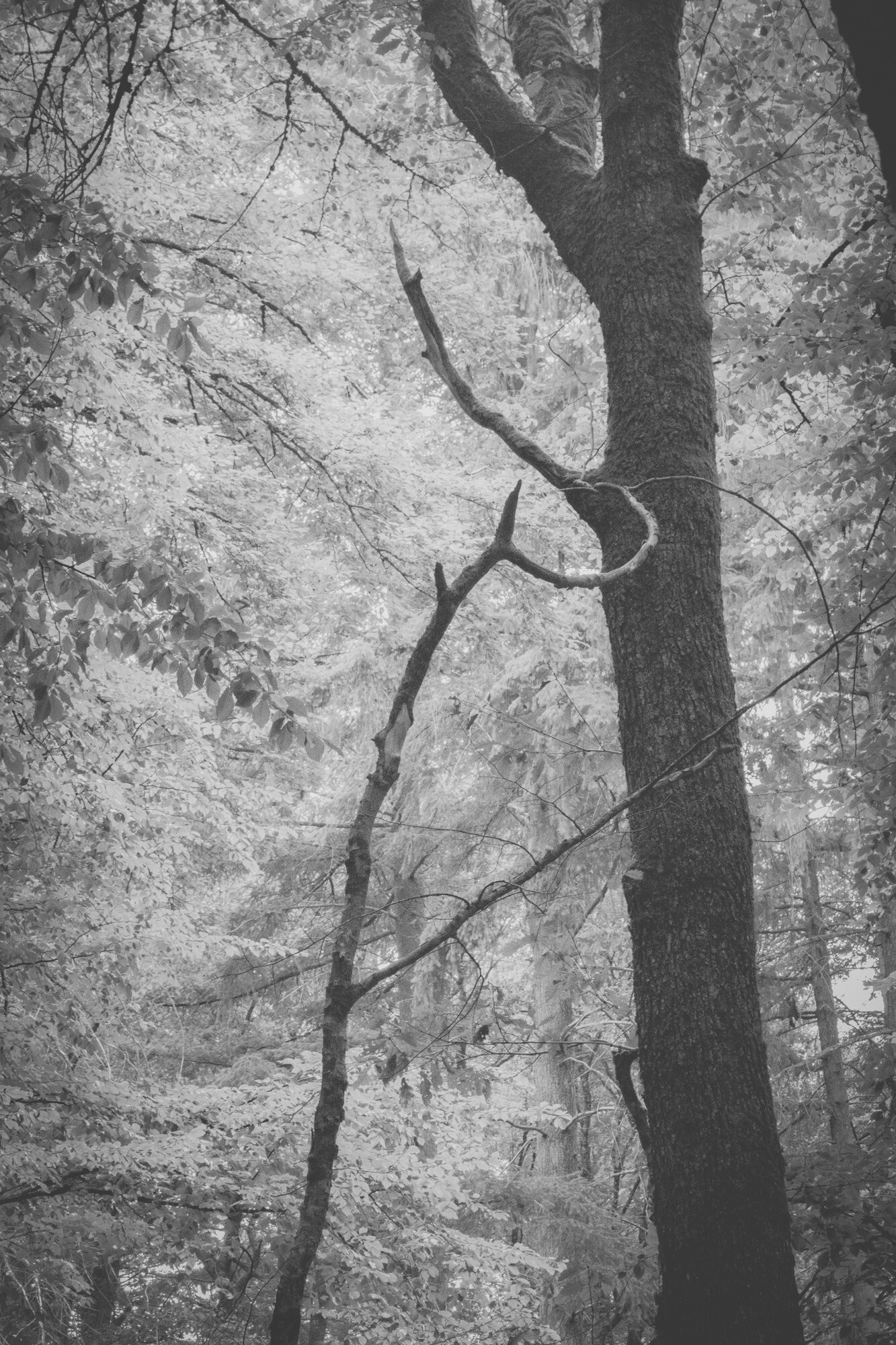

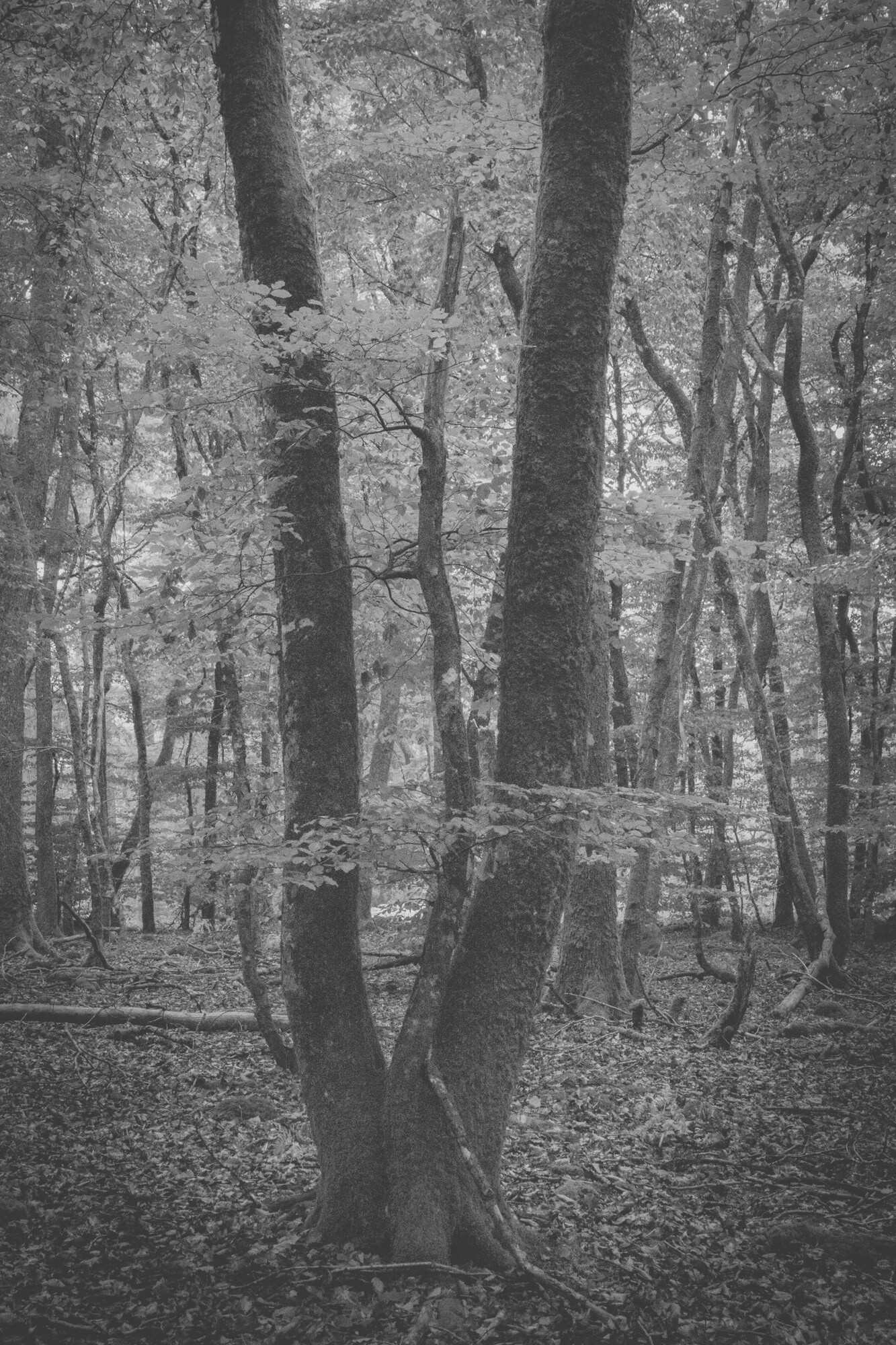

Forêt

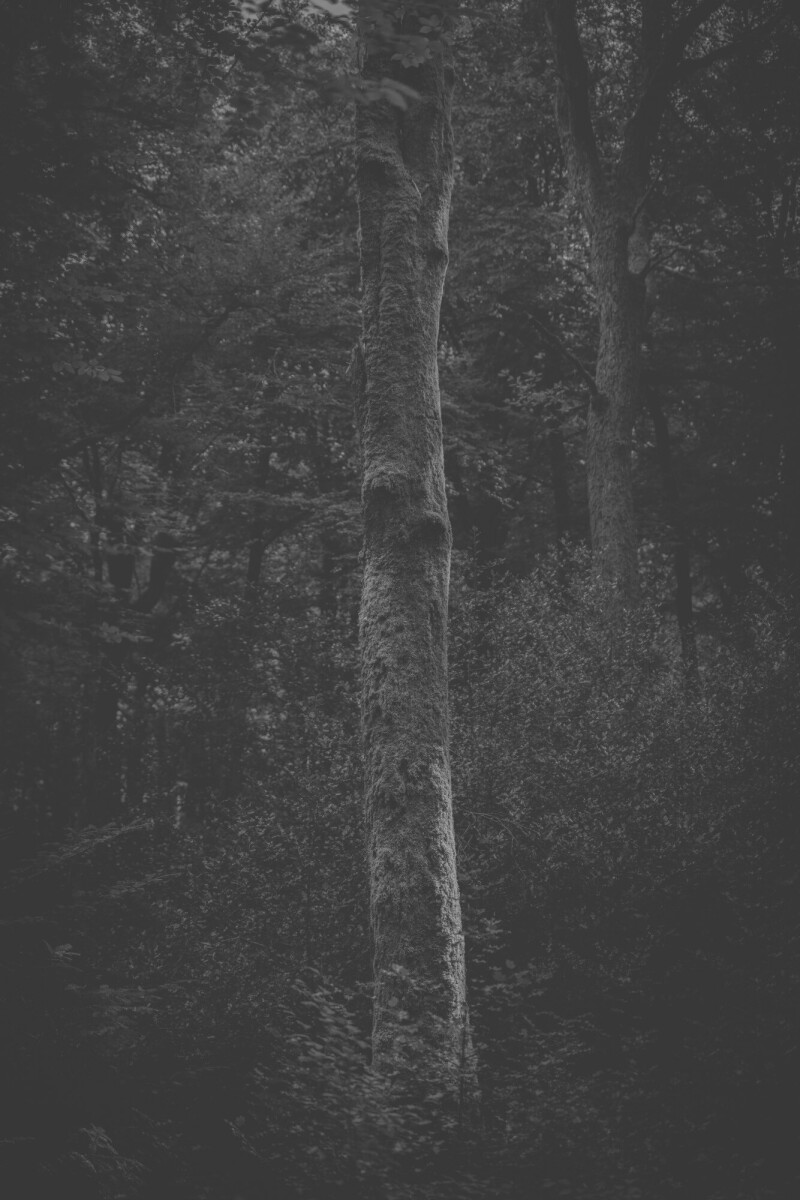

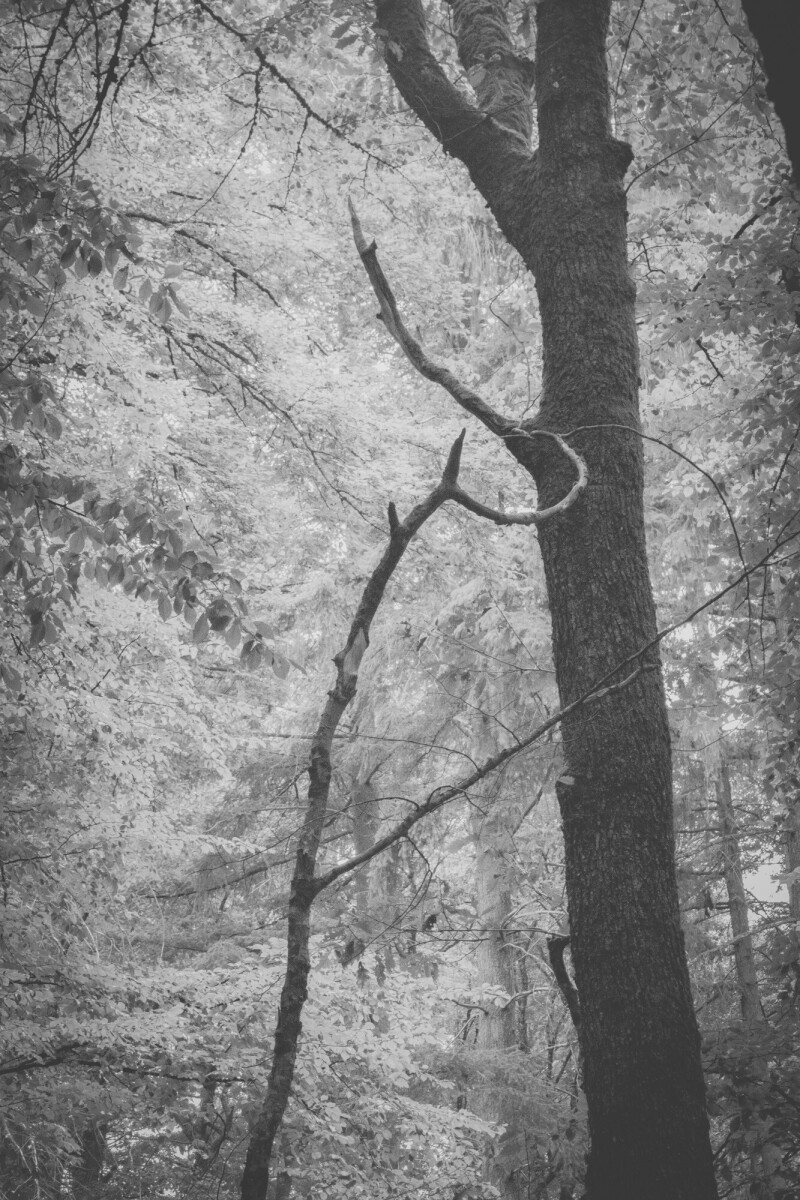

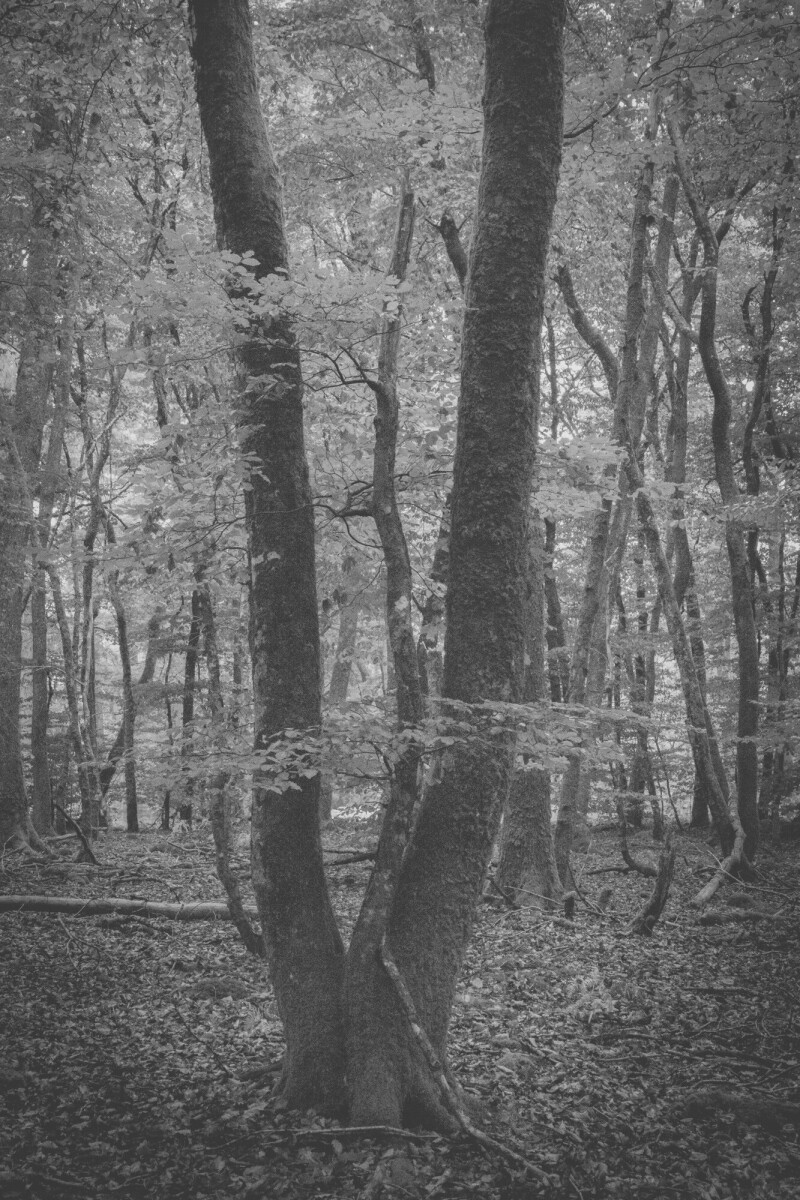

Prises de vue réalisées dans les forêts du Morvan, durant l’été 2025.Ce travail explore une pratique photographique fondée sur la relation plutôt que sur la représentation. Photographier la forêt revient ici à expérimenter un mode d’attention au vivant qui transforme le geste, le regard et la posture du photographe.

En considérant les arbres comme des sujets, la photographie devient un espace de dialogue avec le milieu, où la lumière, le vent et la temporalité du vivant orientent le geste. L’image surgit et s’inscrit ainsi dans une écologie du regard, attentive aux formes de réciprocité entre humains et non-humains.